Heilsam oder weltfremd, krank machend, freiheitsraubend, ausgrenzend oder sogar eine Aggression gegenüber sexuellen Minderheiten? Wie ist christliche Sexualethik? Ich lade dich zu einer Reise ein, heraus aus dem engen und missbräuchlichen Rahmen der ‘Stadt’ hinein in den Rahmen des ‘Kosmos’, wo die Liebe aufblühen kann. Dieser Text ist mein Vortrag an der Konferenz JESUS25, was den eher gesprochenen Textstil erklärt.

Ich habe es mir angewöhnt, die sexualethischen Fragen unserer Zeit immer mit der Bibel anzugehen, gemeinsam mit Menschen, die persönlich vom jeweiligen Thema betroffen sind. Nach inzwischen vielen Jahren der Auseinandersetzung, fühle ich etwas von dem, was wir in Titus lesen:

Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet (Titus 3:4–5a)

Hier ist von der Erscheinung von Jesus Christus die Rede. Es gibt viele ethische Entwürfe, die mit dem Label ‘christlich’ angeschrieben sind. Ob sie christlich sind, ist eine andere Frage. Was wir hier schon einmal festhalten müssen, ist dies: Eine Ethik, die auf dem Gesamtumfang der Offenbarung in Jesus Christus gründet, kann unmöglich weltfremd, krank machend, oder aggressiv gegen den Menschen gerichtet sein, denn mit dem Kommen von Jesus Christus – und damit auch mit allem, was Jesus Christus uns in der Sexualethik sagt und gibt – ist Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit zu uns gekommen. Sexualethik, die sich an Jesus Christus orientiert, ist gut, schön, herrlich, würdevoll, voller Gnade und Wahrheit, wiederherstellend — heilend eben.

Doppelbödige Sexualpraxis im Heidentum

Christliche Sexualethik ist demzufolge genau das, was wir brauchen. Viele Menschen im antiken Heidentum haben das verstanden, weil die Christliche Sexualethik ihnen einen Ausweg aus der doppelbödigen Sexualpraxis des Heidentums gab.

Von den Ehefrauen wurde grundsätzlich sexuelle Treue erwartet, während es selbstverständlich war, dass die Männer multiple sexuelle Kontakte hatten. So gab es im Heidentum ein Wort, das für die treue Ehefrau: Univira (Latein) oder Monandros (Griechisch), also die Frau eines Mannes. Es war allen klar: Die Ehefrau soll ihrem Ehemann sexuell treu sein. Das Bezeichnende ist, dass es die entsprechenden Worte für die Männer gar nicht gab. Es gab kein Wort für ‘Mann einer Frau’, weil man in aller Selbstverständlichkeit davon ausging, dass die Männer multiple sexuelle Kontakte haben, mit den eigenen Sklaven, Sklavinnen und mit Prostituierten.

So lesen wir, wie Plutarch der frisch verheirateten Eurydice ein persönliches Ehe-Briefing gibt:

«Wenn dein Ehemann ein ‘peccadillo’ (Kavaliersdelikt) mit einer Geliebten oder Sklavin hat, sei nicht empört oder wütend … es ist sein Respekt für dich, der ihn dazu führt, seine Ausschweifung, Zügellosigkeit und Mutwilligkeit mit anderen Frauen zu teilen.» Plutarch (AD 45–125) an Eurydice in Coniugalia Praecepta

Plutarch stellt die sexuelle Ausschweifung des Ehemanns schon fast als eine Schutzmassnahme für die Ehefrau dar. Von den Frauen wurde Treue erwartet, während Männer selbstverständlich multiple sexuelle Kontakte haben durften, mit den eigenen Sklaven, Sklavinnen und mit Prostituierten.

Doppelbödiges Denken im Heidentum

Hinter dieser doppelbödigen Praxis lag ein doppelbödiges Denken über Mann und Frau. Im folgenden Zitat spricht niemand geringer als Platon über die moralische Leistungsfähigkeit von Männern und Frauen:

«Von den Männern, die in die Welt kamen, kann man mit Vernunft davon ausgehen, dass die Feigen oder Ungerechten in das Wesen von Frauen verwandelt wurden in der zweiten Generation.» Platon 427 BC-347 BCE Timaeus

Frauen sind gemäss Platon moralisch minderwertige Männer. Liebe Leserinnen, wenn ihr euch moralisch verbessert, werdet ihr gemäss dieser Idee keinesfalls Frauen bleiben, denn es kann nicht sein, dass eine Frau moralisch besser wird als Männer. Wenn ihr euch moralisch verbessert, werdet ihr als Männern wiedergeboren!

Das doppelbödige Denken finden wir auch im Denken über den Körper. Der Arzt Galenus sagt:

«Die Frau ist weniger perfekt als der Mann in Bezug auf die reproduktiven Organe. Sie wurden in ihr gebildet, als sie noch ein Fötus war, doch wegen eines Defekts in der Hitze, welche sie nach aussen treiben, konnten sie nicht gebildet werden… Galenus 2. JH: Über den Nutzen der Körperteile

Wir wissen heute nicht genau, was antike Ärzte mit dieser Hitze meinten. Sie dachten, dass es eine Hitze gibt im Körper, welche die Organe entwickelt. Gemäss Galenus hatten Frauen in ihrer Fötus-Phase ein Problem mit der Hitze, so dass die reproduktiven Organe der Frau im Grunde genommen verkümmerte männliche Sexualorgane sind. Aber Galenus ist auch ein bisschen Seelsorger und sagt deshalb ergänzend:

…Es muss aber Frauen geben. Wir sollten nicht denken, dass der Schöpfer absichtlich die Hälfte der Menschheit unperfekt liess, sozusagen verstümmelt, ausser dass diese Verstümmelung einen Vorteil hat.» Galenus 2. JH: Über den Nutzen der Körperteile

Was ist der Vorteil, dass Gott Frauen körperlich verstümmeln liess? Weil ihre Verstümmelung es möglich macht, dass Männer in die Welt geboren werden können!

Die sexuelle Revolution der frühen Christen

Doppelbödiges Denken über Mann und Frau, welches zu doppelbödiger Sexual-Praxis führt — das ist der Kontext, in den das frühe Christentum wie eine Brise frischer Luft hineinkam mit der Sexualethik von Jesus und der Bibel. Stellen wir uns den Gottesdienst in Korinth vor. Männer und Frauen die vom Heidentum zum Glauben gekommen sind hören zu, während der Brief des Apostels vorgelesen wird. Die Lektüre kommt zum Kapitel 7:

Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann 1. Korinther 7:4

Was denken jetzt die Männer im Gottesdienst? «So habe ich es zuhause gelernt! Ich als der Mann kann über dich als meine Frau verfügen!» und die Frauen denken «So ist es nun wohl – nichts anderes auch hier bei den Christen». Aber der Satz geht weiter und keiner dieser Heiden ist vorbereitet für die Radikalität der zweiten Hälfte des Satzes:

und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. 1. Korinther 7:4

«What?!» denken die Männer, «Meine Frau verfügt über meinen Körper?! Undenkbar!» Und die Frauen denken «echt, der Körper meines Mannes gehört mir?! Das habe ich noch nie gehört und das ist wunderschön!» Wir sehen, dass bei den frühen Christen die heidnische Doppelbödigkeit weg ist und in Einvernehmlichkeit mündet.

Heute würden wir zum Schutz vor Übergriffen ergänzen «mein Körper gehört mir» und Paulus wäre wohl einverstanden. Aber im Kontext der ehelichen, sexuellen Intimität läutet das Christentum etwas ein, was das Heidentum nicht denken konnte: Einvernehmlichkeit in der Sexualität. Das ist nichts weniger als revolutionär. Christliche Sexualethik war good news für die Heiden! Sie war heilsam. Und es geht im Korintherbrief nahtlos weiter:

Entzieht euch einander nicht, es sei denn in gegenseitigem Einverständnis für eine bestimmte Zeit. (1. Korinther 7:5)

Bis jetzt war es klar: der Mann entscheidet, wann es zum Sex kommt. Jetzt soll es ganz anders laufen: im gegenseitigen Einverständnis, also einvernehmlich.

Christentum ist konfrontativ und gleichzeitig attraktiv

Wir sehen hier etwas Wichtiges, das wir als Christen in unserer heutigen Kultur zu lernen haben: Das Christentum ist konfrontativ und gleichzeitig attraktiv.

Es gibt Historiker, die sagen, dass im frühen Christentum vermutlich mehr Frauen zum Glauben kamen als Männer. Ich vermute das könnte stimmen, denn das Evangelium war nicht nur gute Nachricht für das Leben nach dem Tod, sondern auch für das Schlafzimmer.

Das Wort ‘gleichzeitig’ ist wichtig. Manche Christen wollen primär konfrontativ sein, ohne sich die Mühe zu nehmen, zu überlegen: Was ist eigentlich das Gute, das Gott uns durch seine Gebote gibt? Andere Christen wiederum wollen ausschliesslich attraktiv sein, um ja nicht zu konfrontieren und übersehen entscheidend, dass sie damit manchmal Ja sagen zu Sachen, die dem Menschen Schaden bringen werden.

Das Spannende an der sexuellen Revolution der ersten Christen ist, dass das, was konfrontativ ist, gleichzeitig das ist, was attraktiv ist. Manchmal können wir erst attraktiv sein, wenn wir zuerst etwas konfrontieren. Wenn wir nicht lernen, an welchen Punkten wir unsere Gegenwartskultur konfrontieren müssen, werden wir auch nie attraktiv werden für die Opfer und Flüchtlinge der modernen Sexualethik.

Zwei Paradigmen: ‘Kosmos’ und ‘Stadt’

Warum konnten die Christen Sexualität anders denken als ihr heidnisches Umfeld? Weil sie eine andere Weltanschauung oder Weltsicht hatten als das Heidentum. Der Historiker Kyle Harper erklärt das gut:

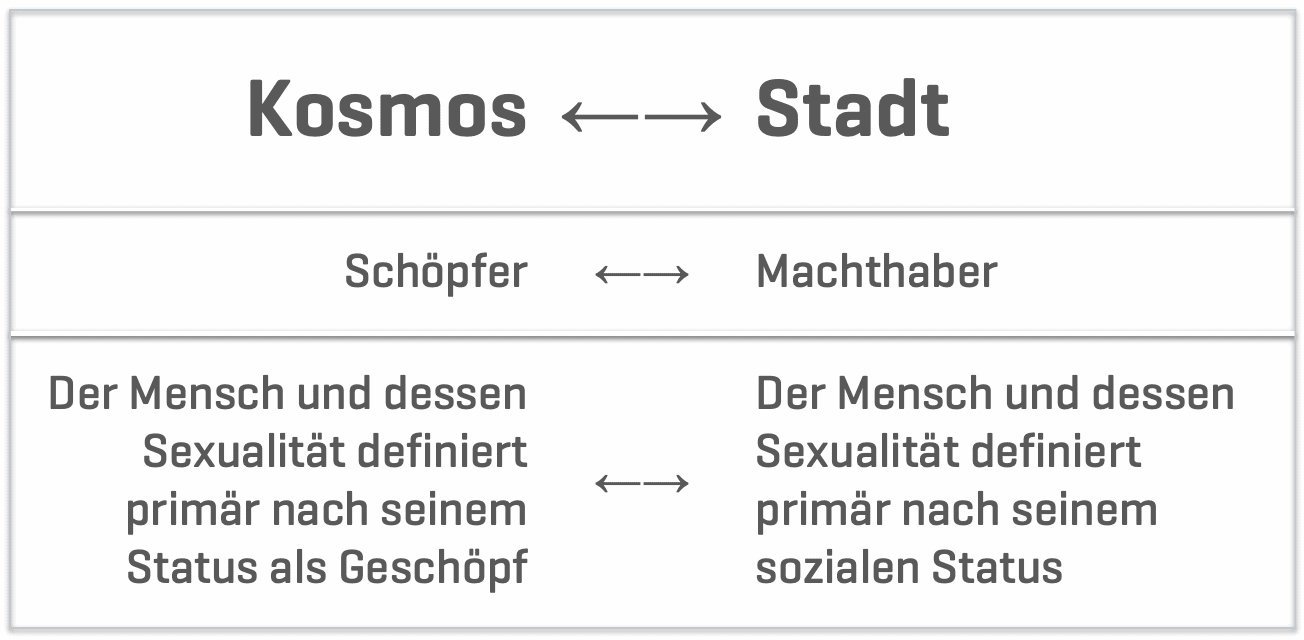

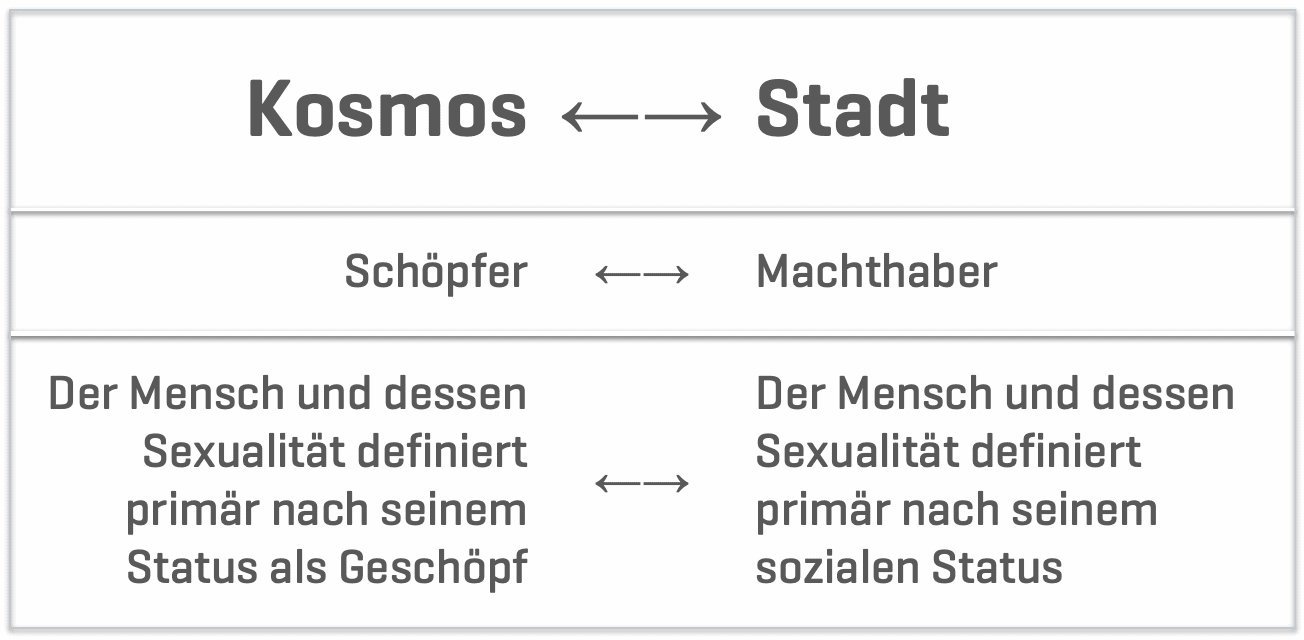

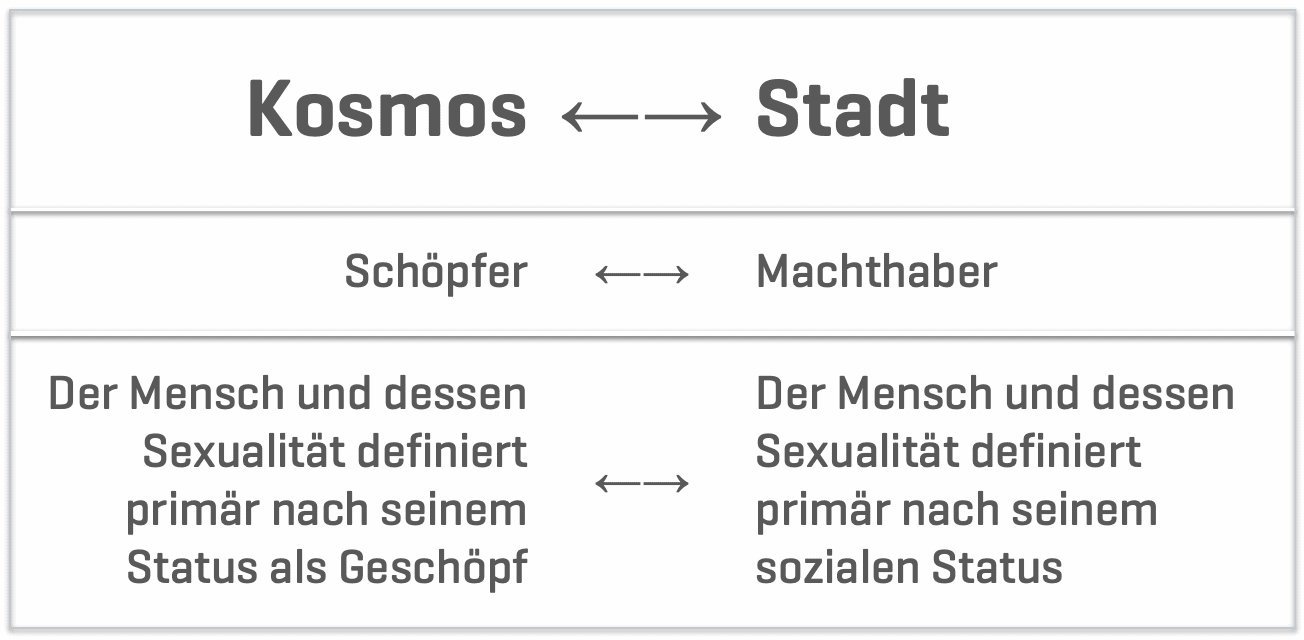

«Das Erbe des Christentums besteht in der Auflösung eines alten Systems, in dem Status und soziale Verstärkung die Bedingungen der Sexualmoral bestimmten… Der Übergang von einer spätantiken zu einer christlichen Sexualmoral markiert einen Paradigmenwechsel, einen Quantensprung zu einer neuen Grundlogik der Sexualethik: Der Kosmos ersetzt die Stadt als Rahmen der Moral.» Kyle Harper: From Shame to Sin (Seiten 7–8)

Damit ist gesagt, dass die frühen Christen nicht eine Art Fein-Justierung der heidnischen Sexualethik vornahmen, um eine wie auch immer geartete Verbesserung heidnischer Ethik zu produzieren, die man dann mit dem Label ‘christlich’ anschreiben konnte. Vielmehr vollzogen die frühen Christen einen echten Systemwechsel. Harper kontrastiert diese beiden Paradigmen mit den Worten ‘Stadt’ und ‘Kosmos’:

Mit ‘Stadt’ ist die Gesellschaft gemeint. Hier definieren diejenigen, denen eine Gesellschaft die Macht gibt, was sexuell in Ordnung ist und was nicht. Damals waren die Männer an der Macht und bestimmten, was sie tun dürfen und wie Frauen, Sklaven und Prostituierte Sexualität praktizieren sollen. Sexuelle Identität kommt dann in Form von sozialen Stereotypen und ist etwas, dem der Mensch entsprechen muss. Heute wird die Macht nicht in die Hand einer Gruppe gegeben, sondern dem Individuum: Ich befrage meine eigene Seele oder Psyche, um herauszufinden, wer ich sexuell bin und wie ich sie leben will. Fachleute nennen das manchmal ‘expressiver Individualismus’. Sexuelle Identität ist dann etwas, das der Mensch mit einer Leistung erbringen und erhalten muss.

Man könnte meinen, dass es hier grosse Unterschiede gibt: Im einen Fall wird der Mensch von Aussen durch die Gesellschaft, im anderen Fall von Innen durch die eigene Psyche bestimmt. Doch diese Aufteilung ist künstlich und nicht wasserdicht von einander zu trennen. Was ein einzelner Mensch über sich selbst und seine sexuelle Orientierung denkt und fühlt, ist von dessen gesellschaftlichen Vorbildern und Erwartungen mitbestimmt. Wir sehen das beispielhaft an der rapiden Zunahme insbesondere von Mädchen, die sich fragen, ob sie im falschen Körper sind. Der Verdacht ist, dass wir es nicht mit einer plötzlichen Zunahme wirklicher Geschlechtsdysphorie zu tun haben, sondern mit dem Einfluss sozialer Medien auf die Psyche der Mädchen. Innen und Aussen sind verbunden. Damit verstehen wir besser, um was es hier bei der ‘Stadt’ geht: Hier definiert der Mensch in einem Gemisch von inneren (seelischen) und äusseren (gesellschaftlichen) Einflüssen, was sexuell okay ist. In der ‘Stadt’ wird der Mensch und dessen Sexualität deshalb primär nach dessen sozialem Status definiert. In der ‘Stadt’ sieht der Mensch sich als autonomes Wesen.

Mit ‘Kosmos’ ist die zentrale Achse des biblischen Weltbildes gemeint: Gott als Schöpfer und der Mensch als dessen Geschöpf. Im ‘Kosmos’ wird die Sexualität nicht definiert vom Mensch als Individuum oder Gesellschaft, sondern vom guten Schöpfer der Menschen. Dieser Punkt war für die Menschen, die unter der doppelbödigen Sexualität des antiken Heidentums lebten, nichts weniger als ein Befreiungsschlag. Hier wird der Mensch selbstverständlich auch, aber nicht primär als soziales Wesen verstanden. Der primäre Bezugsrahmen, um den Menschen zu verstehen, ist sein Geschaffensein von einem guten Schöpfergott. Hier offenbart Gott dem Menschen, wie er Sexualität für sein Geschöpf gedacht hat. Sexuelle Identität wird als ein Geschenk empfangen. Der Mensch und dessen Sexualität wird deshalb primär nach dessen Status als Geschöpf definiert. Im ‘Kosmos’ sieht der Mensch sich als erschaffenes Wesen.

Weil der ‘Kosmos’ als Referenzrahmen wesentlich umfassender ist als der engere Rahmen der ‘Stadt’, ist das Paradigma des ‘Kosmos’ viel aussagekräftiger und ganzheitlicher. Er verliert u.a. Gott als Schöpfer nicht aus dem Blick, der Sexualität auf eine ganz bestimmte Art und Weise in seine Schöpfung einbettet, damit Sexualität keine unheilvolle Missbräuche bringt und Männer und Frauen in ihrer Würde leben können. Die ‘Stadt’ hingegen schützt die Schwachen nicht, was wir in der Antike an folgenden Tatsachen sehen:

- Es gab Abtreibungen und man setzte frischgeborene Babys in der Natur aus, wo sie von wilden Tieren gerissen wurden, von Zuhältern für die Prostitution oder von Sklavenhändlern für den Sklavenmarkt gesammelt wurden.

- Sexueller Missbrauch von Sklaven, Sklavinnen und Prostituierten

- Unwürdige Behandlung von Ehefrauen

- Es war auch unwürdig für die Männer, denn männliche Promiskuität entwürdigte auch die sie.

Heutzutage müssen wir diese Liste erweitern mit dem wachsenden Problem vom Kauf von Kindern und Leihmutterschaft. Der Eingriff mit dem Skalpell am Körper von Menschen mit einer Transidentität ignoriert meist die Würde des Körpers, welche nur erkannt wird, wenn man den Menschen als verleiblichtes Geschöpf Gottes erkennt (also den ‘Kosmos’ als Bezugsrahmen nimmt).

Der Bericht der Presbyterian Church of America formuliert die Situation in der Antike und die Wirkung der christlichen Sexualethik folgendermassen:

Indem das Christentum die Verbindung von Sex und sozialer Ordnung aufbrach, schützte es die Schwachen vor Ausbeutung. Kein Mann konnte Sex von einer Frau verlangen, ohne seine Unabhängigkeit aufzugeben und sein ganzes Leben an sie zu binden. Kein Mann konnte von seinen Dienern Sex verlangen. Die Schwachen — Frauen, Sklaven und Kinder — wurden geschützt durch die beharrliche Forderung, dass Sex nur in der Sicherheit des Bundes der Ehe stattfinden durfte. (Report of the Ad Interim Committee on Human Sexuality der PCA, 2020)

Wir finden hier dieselbe Aussage, wie bei Harper: Das Christentum hat einen Systemwechsel vollzogen. Wenn die ‘Stadt’ als Bezugsrahmen genommen wird für Sexualität, dann folgen allerlei Missbräuche insbesondere der sozial Schwächeren und letztlich auch Entwürdigung der Stärkeren (Männern). Es ist der Systemwechsel von der ‘Stadt’ zum ‘Kosmos’, der das Heilsame bringt:

Hier links ist das Heilende, das Wiederherstellende. Erst als die Christen eine andere weltanschauliche Brille anziehen, können sie das Missbräuchliche in ihrer Kultur erkennen. Das Heidentum war blind für den Missbrauch.

Wir müssen feststellen: Wer die Menschen liebt, muss sich gut überlegen, mit welchen weltanschaulichen Grundannahmen er die Menschen und deren Sexualität anschauen will. Die Logik ist diese: Die gute, heilsame Ethik kommt, wenn wir anfangen, den Mensch als Geschöpf zu verstehen.

Ein Beispiel aus der Bibel

Diese Logik kommt direkt aus den Seiten der Bibel. Wir sehen es in der Lehre von Jesus in z.B. Matthäus 19 oder Paulus in Römer 1. Ich zeige es beispielhaft in 1. Korinther 6:12–20. Dieses Kapitel ist berühmt wegen der Sündenliste in der ersten Hälfte des Kapitels. Wir schauen uns jedoch die andere Hälfte an.

Prostitution und Körper als sakrale Architektur

Im 1. Korinther 6:12–20 dient Paulus einigen Männern in der Gemeinde, die noch zu Prostituierten gehen, obschon sie bereits gläubig sind. Aus Sicht des Heidentums praktizieren sie damit nichts Verwerfliches, aus Sicht des Christentums hingegen schon. Sie werden deswegen jedoch nicht wie der Mann, der im Inzest lebt (1. Korinther 5:1–5), aus der Gemeinde ausgeschlossen, sondern die Gemeinde von Korinth ist für sie ein Raum der Gnade, in dem sie den neuen Jesus-Lebensstil lernen. Anstatt einfach ein Verbot auszusprechen «hört auf zu Prostituierten zu gehen!» arbeitet Paulus theologisch mit ihnen und hilft ihnen, ein neues Denken über ihren Körper anzueignen:

Ihr sagt: »Das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen, und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten.« Einverstanden, aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. (1. Korinther 6:13)

Diese Männer argumentieren, dass es nicht drauf ankommt, was sie mit ihrem Körper sexuell machen, weil der Körper am Ende zerstört wird. Paulus erklärt ihnen, dass sie nicht nur falsch über ihren Körper denken, sondern zu gering über ihren Körper denken und damit auch über Sexualität. In Vers 14 sagt Paulus, dass Jesus ja auch auferweckt wurde, und darum auch sie einst auferweckt werden.

Paulus argumentiert also zukunfts-orientiert eschatologisch und sagt: ihr denkt falsch über euren Körper. Er argumentiert aber auch Vergangenheits-orientiert schöpfungstheologisch.

Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr gehört nicht mehr euch selbst. (1. Korinther 6,19)

Was ist der Bezug zum Menschen als Geschöpf? Wir prüfen den Zusammenhang der Korinther-Stelle mit den Schöpfungstexten aus Genesis 1–2.

- Wir haben hier und in Genesis 2 den Odem/Geist Gottes, der in den Körper von Adam geblasen wird.

- Wir haben hier und in Genesis 2 den Körper, der als etwas Heiliges, Sakrales beschrieben wird. Das hebräische Wort tsela ist das Wort, das für die ‘Rippe’ oder ‘Seite’ Adams verwendet wird, aus der Eva geschaffen wird. Mit Ausnahme einer einzigen Stelle in 2. Samuel 16, wo tsela für die Seite eines Hügels verwendet wird, wird tsela im AT ausschliesslich für Elemente sakraler Objekte verwendet: für Teile der Arche, der Stiftshütte, des Brandalters, des Salomonischen Tempels. Der Körper des Menschen ist sakrale Architektur. Und zwar sakral in Bezug auf Sexualität. Es ist nicht von ungefähr, dass diese sakrale Begrifflichkeit – von der Rippe, der Seite – in dem Moment in den Text kommt, als es darum geht, bei Adam (dem Erdling) zwischen ish (der Mann) und isha (die Frau) zu unterscheiden. Während in Genesis 1 vom Menschen im biologischen Sinne noch als “männlich und weiblich“ die Rede ist, hören wir hier aus dem Mund Adams die Hoheitstitel “Isch und Ischa”, die Mann und Frau als aufeinander bezogene, einander zugeordnete Ehegatten auszeichnen. Das körperlich verankerte Geschlechter-Binär “männlich-weiblich” von Kapitel 1 wird nun in Kapitel 2 auch sozial, emotional und geistlich konkret und als einzigartige Verbindung zwischen zwei Personen von allen anderen unterschieden und abgeschieden. Diese Ausdifferenzierung von Mann-Frau ist Tempel-Gebiet, ist heilig.

Das alles schwingt mit in Korinth. Die Männer in Korinth, die zu Prostituierten gehen, berauben diese Frauen ihrer Würde als Ischa und ihre eigene Würde als Isch. Das Heilsame für diese Männer und für die betroffenen Frauen ist, dass diese Männer anfangen den wahren Wert ihres Körpers zu erkennen: Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dazu müssen sie lernen, in einem ganz anderen System über sich selbst zu denken:

Die Gemeinde von Korinth ist der Raum der Gnade, wo sie das lernen können. Links in der Tabelle ist die heilsame Sexualethik, die – in diesem Beispiel – das konkrete und missbräuchliche Problem der Prostitution anzugehen wagt und Wiederherstellung der Würde der Männer und Frauen bewirkt. Den Menschen als Geschöpf denken schaut sowohl zurück an den Anfang der Schöpfung und berücksichtigt mit offenen Augen die Einwirkung des Sündenfalls (hier das Problem der Prostitution) und schaut deshalb auch immer nach eschatologisch nach vorne, wo die Wiederherstellung, also das Heilsame zu finden ist.

Der Wert des Körpers ist gegenkulturell und attraktiv

Wer den ‘Kosmos’ als Referenzrahmen für Sexualethik einsetzt, für den ist es naheliegend, den hohen Wert des Körpers (oder Leibes) für eine heilsame Sexualpädagogik zu nutzen. Wir haben gesehen, dass Paulus es in Korinth tut. Ich denke, dass diese Leibestheologie der Bibel heute umso mehr gefragt ist, weil wir Ideologien haben, die durchaus als Körper-feindlich bezeichnet werden können.

Einvernehmlichkeit war das Element christlicher Ethik, das in der Antike besonders gegenkulturell und attraktiv war. Dieser Wert ist aus dem Christentum heraus in der Mitte unserer Gesellschaft gelandet. Er ist heute nicht mehr gegenkulturell. Heute ist es der hohe Wert des Körpers. Ich erlebe es in den letzten Jahren besonders im Umgang mit Menschen, die von Geschlechtsdysphorie betroffen sind. Ein Beispiel dazu. Vor einigen Jahren lernte ich Sarah kennen, eine ca. 20-jährigen Frau, die medizinisch als Transgender (so nannte man es damals) diagnostiziert war und Mühe bekundete, sich in ihrem weiblichen Körper heimisch zu fühlen. Sarah ist nicht ihr richtiger Name. Aber ich habe mit Sarah diese Sicht der Bibel auf den Körper angeschaut und als sie das sah, sagte sie nach einer Denkpause etwas, das mich seither nie mehr losgelassen hat:

«Ich habe nirgends eine derartige positive Sicht des Körpers gesehen als hier! Keiner meiner Psychologen hat mir davon erzählt.» Sarah

Sarah hat als Frau mit einer Geschlechtsdysphorie das Heilsame der christlichen Ethik gespürt! Dieser hohe Wert des Körpers fällt einem erst auf, wenn man den richtigen Rahmen wählt, nämlich den ‘Kosmos’. Unsere Gesellschaft muss von diesem hohen Wert des Körpers hören! Kaum etwas konfrontiert die heutige gesellschaftliche Sexualethik so sehr, wie diese biblisch hohe Sicht auf den Körper. Und gleichzeitig ist es auch das, was zutiefst attraktiv ist und heilsam!

Unsere Alarmglocken sollten klingeln

Darum sollten unsere Alarmglocken klingeln, wenn ethische Entwürfe die ‘Stadt’ als primären Referenzrahmen nehmen, denn dort lauern Gefahren, welche in der Antike gut sichtbar wurden und von denen uns das frühe Christentum durch die Orientierung am ‘Kosmos’ befreit hat. Das Christentum hat nicht immer alles richtig gemacht, soviel ist klar, weil es sich manchmal auch abgewendet hat vom ‘Kosmos’ als Referenz für Sexualität. Heute stehen Christen in derselben Gefahr. Der christliche Markt hat genügend Bücher über Sexualität, die zwar mit ‘christlich’ angeschrieben sind, aber letztlich den alten heidnischen Bezugsrahmen der ‘Stadt’ als primäre Referenz nehmen.

Das neue Buch von Thorsten Diez und Tobias Faix ist dafür nur ein Beispiel von vielen. Es nimmt den Feminismus, die Befreiungstheologie, die Intersektionalität und queere Theorien als Referenzrahmen für seine Sexualethik. Das sind soziologische Konzepte, die nicht immer in allem komplett daneben sind, aber als soziologische Konzepte nehmen sie die ‘Stadt’ als Referenzrahmen. Wen wundert’s, wenn im erwähnten Buch Praktiken gutgeheissen werden, denen das Christentum historisch konsistent widersprochen hat? Aussereheliche Praktiken wie z.B. Prostitution, Polyamorie und Pornographie sollen unter gewissen Umständen okay sein. Die Praktiken werden als zugegebenermassen manchmal vielleicht etwas herausfordernd gesehen. Aber es finden sich wenige oder zum Teil gar keine prinzipielle Bedenken. Sie sind okay, solange sie – selbstverständlich – einvernehmlich praktiziert werden.

Ich denke, dass ethische Ansätze, die an einem solchen Ort landen und derartige Praktiken gutheissen wohl dem Sirenengesang der ‘Stadt’ erlegen sind und es kaum noch schaffen, das Wort über die Schöpfung und dessen Wiederherstellung zu hören.

Wie kann christliche Sexualethik heilsam sein?

Wenn wir eine heilsame Sexualethik suchen, finden wir sie nicht in der ‘Stadt’, sondern im ‘Kosmos’, wo der Mensch in dessen Status als Geschöpf verstanden und behandelt wird. Dort werden Mann und Frau in ihrer geschöpflichen Gleichwertigkeit in deren hohen Würde als verkörperte Wesen erkannt. Diese hohe Sicht auf den Körper als sakralen Tempel konfrontiert die verkümmerte Sicht unserer Kultur auf den Körper und schenkt den Menschen in unseren Gemeinden und unserer Gesellschaft eine unglaublich attraktive Botschaft: Dein Körper und damit deine Sexualität sind ein Geschenk des Schöpfers an dich und äusserst wertvoll! Unsere Kirchgemeinden sind Räume der Gnade, in die die Menschen unserer Zeit kommen können, um zu lernen, umzudenken und sich selbst anfangen als Geschöpfe zu erkennen. Für diese neue sexuelle Revolution möchte uns der Schöpfer selbst gewinnen. Ich würde mich ungemein freuen, wenn wir uns verbünden und uns eins machen würden, miteinander mehr herauszufinden, was es heisst, diese Art von heilsamer Sexualethik zu leben.

Ich habe gerade den Artikel (Whose Wife Will She Be? von James Ware, Touchstone Magazine) gelesen. Da wird die “andere Stelle” untersucht, wo Jesus über die Ehe spricht. Ware argumentiert, dass darin Jesus sehr deutlich die Ehe als monogam, heterosexuell, und prokreativ (von Ansatz her) beschreibt, und noch dazu, die Auferstehung des Leibes und die Zweigeschlechtlichkeit (aber nicht die Ehe) in der neuen Welt voraussetzt. Es war mir neu, dass diese Stelle mit in die Diskussion hereingebracht wurde. Wäre vielleicht einen Blick wert.

Lieber Paul,

herzlichen Dank für deinen durchdachten und engagierten Beitrag zur christlichen Sexualethik. Ich finde es wichtig und mutig, wie du den Fokus auf die heilsame Intention biblischer Sexualethik legst – und zwar nicht als Kontrollmechanismus, sondern als Ausdruck von Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit. Besonders gefallen hat mir dein Hinweis auf Einvernehmlichkeit als ethische Revolution im antiken Kontext. Dass Paulus in 1Kor 7,4 die gegenseitige Verfügung über den Körper betont, ist ein zentraler Fortschritt und wird von dir zu Recht hervorgehoben.

Gerade weil du diese humane Intention stark machst, möchte ich eine kritische Rückfrage stellen: Trägt dein Modell in letzter Konsequenz nicht doch einen moralischen Purismus in sich, der den von dir selbst hervorgehobenen biblischen Realismus zu unterlaufen droht?

Du entwickelst deine Sexualethik aus dem Gegensatz von „Stadt“ und „Kosmos“, wobei du letzterem die normative Geltung zuschreibst. Damit wird der Mensch nicht als sich entwickelndes, historisch situiertes Subjekt verstanden, sondern als ontologisch fixiertes Geschöpf, dessen Identität und Sexualität aus einer objektiven Schöpfungsordnung ableitbar sei. Diese Sicht ist verständlich – aber sie ist nicht alternativlos.

Die Bibel ist kein metaphysisches Regelbuch. Sie ist ein vielfach gebrochener, geschichtlich vermittelter Text. Sie kennt nicht nur Adam und Eva, sondern auch Abraham mit seiner Nebenfrau Hagar, Jakob mit seinen zwei Ehefrauen, Juda mit seiner Schwiegertochter Tamar, Simson mit Prostituierten, David mit seinem Harem. Und doch nennt Hebräer 11 sie „Glaubenshelden“. Das ist kein Freibrief für alles – aber es zeigt: Die Bibel selbst arbeitet mit Ambivalenzen. Sie ist theologisch tief, aber sie ist auch literarisch und pastoral.

Heute erleben viele Christen ihre Sexualität als komplex: nicht selten schambesetzt, oft innerlich zerrissen, manchmal durch Kirche oder Elternhaus beschädigt. Sie kämpfen mit sich, mit Schuld, mit Ablehnung. Ich erlebe es nicht selten, dass Menschen sich selbst abwerten, weil ihr Begehren, ihre Beziehungsformen oder ihr Körper nicht in ein als göttlich gesetztes Ideal passen. Und nicht selten wird diese Abwertung durch biblisch klingende Rhetorik legitimiert – manchmal bis zur physischen oder psychischen Gewalt.

Dein Beitrag will genau das verhindern – darin sind wir uns einig. Aber die Betonung einer essenziellen, „heilsamen“ Ordnung führt rasch zu ethischen Ausschlussmechanismen. Du argumentierst, dass nur das dem Menschen gut tue, was seiner „geschöpflichen Identität“ entspricht. Doch wie bestimmen wir diese Identität, wenn wir nicht berücksichtigen, dass alle Rede von Gott, Schöpfung und Mensch durch Kultur und Geschichte vermittelt ist?

Ich stimme dir zu: Praktiken wie Missbrauch, Vergewaltigung oder Übergriffigkeit sind zutiefst verwerflich – und werden leider oft zu wenig klar benannt und geahndet. Aber Praktiken, die einvernehmlich sind, die auf gegenseitiger Achtung, Verantwortung und Zuwendung beruhen, und die niemanden schädigen – warum sollen sie moralisch denunziert werden?

Zugleich möchte ich unterstreichen, dass dein Anliegen, eine heilsame Ethik zu skizzieren, keineswegs verloren geht, wenn man Vielfalt anerkennt. Im Gegenteil: Auch das klassische Ehemodell, das du verteidigst, verdient Respekt; gerade wenn es auf Gegenseitigkeit, Fürsorge und gelebtem Vertrauen beruht.

Viele Menschen finden genau in einer lebenslangen, exklusiven Ehepartnerschaft den Raum, in dem sie sich sicher, verbunden und frei fühlen. Das ist nicht rückständig, sondern wertvoll und verdient genauso Schutz wie andere einvernehmliche Beziehungsformen (vgl. Art. Fremde-Situations-Test, [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Fremde-Situations-Test)). Du selbst schreibst:

„Das Christentum hat einen Systemwechsel vollzogen.“

Und zitiertst den PCA Report von 2020:

„Kein Mann konnte Sex von einer Frau verlangen, ohne seine Unabhängigkeit aufzugeben und sein ganzes Leben an sie zu binden.“

Gerade dieser Gedanke – dass der Schutz der Intimität im verbindlichen Rahmen gegenseitiger Verantwortung geschieht – ist auch für heutige Paare hochrelevant.

Denn dort, wo Verbindlichkeit und Gleichwertigkeit gelebt werden, wird tatsächlich häuslicher Gewalt, sexualisierter Macht oder Missbrauch der Boden entzogen. In dieser Hinsicht ist dein Impuls nicht nur wertvoll, sondern notwendig. Gerade in einer Zeit, in der viele Bindungen zerbrechen oder instrumentalisiert werden.

Hier ist Einvernehmlichkeit nicht nur pragmatisch, sondern – wie du ganz richtig sagst – theologisch relevant. Wer sich bewusst, achtsam und mit Rücksicht auf andere bindet (auch jenseits klassischer Ehemuster), verdient nicht pauschale Kritik, sondern eine theologische Antwort, die nicht moralisiert, sondern begleitet.

Jesu Ethik war nie reinheitszentriert. Er aß mit Huren, berührte Unreine, heilte Ausgestoßene. Sein Maßstab war nicht Ordnung, sondern Beziehung – nicht Gesetz, sondern Gnade.

Ich danke dir für deinen Beitrag, weil er ein Gespräch öffnet, das auch Platz lässt für die Menschen, die nicht in eine Idealform passen – und dennoch mit Würde, Sehnsucht und Liebe leben. Gerade sie brauchen eine Kirche, die nicht zuerst sagt: „Du lebst falsch“, sondern: „Du bist geliebt.“

Herzlichst

Ruben

Vielen Dank Ruben für deine einsichtreichen Rückfragen. Du stellst Fragen, die etwas umfangreiche Antworten fordern, weshalb ich nicht so auf die Schnelle etwas hier im Chat schreiben werde. Am Besten ich übernehme deine Fragen und mache einen separaten Artikel daraus. Ich werde versuchen, das in den nächsten paar Wochen zu schreiben. bb

Cool, ich bin gespannt auf deine weiteren Beiträge. 🙂

Dieses Denken stammt nicht aus dem Heidentum, sondern aus dem Alten Testament, wie man dort problemlos nachlesen kann. Das Christentum hat das vorsichtig reformiert, allerdings dauerte es bis zum 12. Jahrhundert, bevor die Kirche schließlich das Monopol auf die Ehe beanspruchte (und im 19. Jahrhundert wieder entrissen bekam).

Die evangelikale Sexualethik der 1950er Jahre (darum handelt es sich hier) wirkt nur attraktiv auf ältere Frauen, nicht so sehr auf jüngere Männer. Entsprechend hoch ist der Überschuss respektive Mangel der entsprechenden Gruppen in evangelikalen Freikirchen. In anderen Glaubensgemeinschaften wird weiterhin die alttestamentarische Sexualethik gelebt und diese sind zumindest im DACH-Raum deutlich erfolgreicher als das Christentum.

Es reicht eben nicht nur, Attraktivität einfach zu behaupten. Der empirische Beweis fehlt.

Danke Jan für die Ergänzungen. Ich habe im Text eigentlich keinen Bezug zum 20. und 21. JH gedacht, sondern mich auf die Antike beschränkt, um dort ein Paradigma zu identifizieren, um uns heute zu helfen, wieder auf einen guten Kurs zu kommen. Der empirische Beweis in unserer Zeit müsste tatsächlich erbracht werden, wobei die Achse, die ich von Harper nehme, eine Hilfe sein müsste, um eine solche Analyse zu machen.

Ob das so stimmt, dass das Monopol auf die Ehe erst im 12. JH stattfindet, war ebenso nicht mein Hauptthema. Da würde mich interessieren, was du konkret damit meinst. Mir ging es um die heilende Wirkung auf Ehen, die durchaus dokumentiert ist. Dazu mehr in Kyle Harper oder auch in Larry Hurtado’s ‘Destroyer of the Gods’. Daraus ein kurzes, beispielhaftes Zitat: “The author (of Epistle to Diognetus – Anmerkung von mir) sketches how Christians are “not distinguished from the rest of humanity by country, language, or custom” (5.1). They follow “the local customs in dress and food and other aspects of life,” and yet also they “demonstrate the remarkable and admittedly unusual character of their own citizenship” (5.4). Christians “participate in everything as citizens,” but, he complains, they have to “endure everything as foreigners” (5.5). Furthermore, Christians “marry like everyone else, and have children, but they do not expose their offspring” (5.6), here again reflecting the Christian rejection of infant abandonment. Also, obviously responding to rumors of Christian orgiastic practices, the author memorably states, “They share their food but not their wives”.

Hurtado, Larry W.. Destroyer of the gods: Early Christian Distinctiveness in the Roman World (English Edition) (p. 146).

Die Einehe zwischen Mann und Frau als solche ist eine Erfindung des Römischen Reiches, nicht des Christentums, und war für römische Bürger schon verbindlich, bevor das Christentum durch die Apostel überhaupt erst begründet wurde. Natürlich hatte Mehrheit der Gesellschaft im Römischen Reich nicht das Privileg der römischen Bürgerschaft und pflegte deshalb eigene üblicherweise polygyne Bräuche, genau wie das antike Judentum übrigens.

Die gegenwärtige heidnische Mehrheitsgesellschaft in der ich lebe, hat eine sehr konventionelle Sexualmoral, die sich ganz grob am diesem antiken römischen Recht orientiert und nicht am antiken Heidentum, weil die Mehrheit die geltende Rechtsordnung als verbindlich betrachtet und diese beruht auf diesem Erbe. Die Einzigen, die progressive Ideen zur Sexualität aus den Kirchen in die Gesellschaft tragen wollen, sind hierzulande die katholischen und evangelischen Christen, insbesondere deren ordinierte Geistliche. Deshalb machen Kirchenmitglieder auch maximal 10 % der Bevölkerung aus. Und in der Kirche Mitglied zu sein ist dem gesellschaftlichen Ruf deshalb auch absolut abträglich.

Die “moderne” Sexualethik, wie sie aus dem amerikanischen Bible Belt nun bekämpft wird, ist ein Produkt christlicher Reformatoren aus dem angelsächsischen Protestantismus. Weder im hinduistischen Asien noch im muslimischen Orient wollte und will man irgendwas davon wissen (und im heidnischen Westen auch nicht). Die Befreiung der Frau vom Joch des Ehe-Patriarchats ist eine zutiefst christliche Idee aus dem 19. Jahrhundert geboren in Chicago, die Frauenordination ist durch Pfingstchristen eingeführt worden — das Christentum ist immer noch die einzige Religion weltweit mit weiblichen Priestern. Die breite gesellschaftliche Einführung von Verhütungsmitteln, die schließlich die sexuelle Revolution ermöglichten, erfolgte durch westliche Christen, federführend die anglikanische Kirche und Methodisten.

Das mögen Amerikaner jetzt retrospektiv den Heiden andichten wollen, aber davon gab es gar nicht genug, als diese Dinge auf den Weg gebracht wurden. Der Wertewandel innerhalb des protestantischen Christentums wird deshalb auch ungebremst weitergehen, die Beschwerden darüber sind so alt wie die Reformation selbst. Außerhalb davon sind die Werte heidnischen Mehrheitsgesellschaft dagegen ziemlich stabil. Das mag zwar von innerhalb einer sehr gesetzlichen Freikirche anders aussehen, aber dort sammelten sich nie mehr als eine Minderheit, die für “das Christentum” als solches nie repräsentativ waren.

Danke Jan. Ich würde deine Aussage, dass die Einehe zwischen Mann und Frau eine Erfindung des römischen Reiches ist hinterfragen, respektive ich müsste genauer wissen, was du damit meinst. Aber: das war eigentlich nicht das Thema meines Referats. Meine Frage drehte sich nicht um die Frage der Einehe versus (z.B.) Polygamie, sondern um die Frage der ehelichen Treue. Und da sehe ich das frühe Christentum klar im Widerspruch zum antiken Rom — die Männer sollen “Mann einer Frau” sein (1. Tim 3,2, 12 und Titus 1,6).

Als Grundlage der modernen Zivilehe gilt rechtsgeschichtlich die Lex Iulia et Papia aus den Jahren 18 BCE und 9 CE, also genau im gegenwärtigen Kontext des Urchristentums. Wer da wen beeinflusst hat, dürfte völlig klar sein. Das wiederum war die Grundlage für die römische-katholische Kirche im Früh- und Hochmittelalter bei der Definition ihres Kirchenrechts und schließlich bei der Ablösung durch die preußische Zwangszivilehe.

Anthropologisch gesehen dürfte in Nordmitteleuropa die Einehe bereits seit tausenden von Jahren die evolutionär vorteilhafteste Konstellation gewesen sein, was dann die Christianisierung dieser Heidenkulturen auch deutlich erleichterte. Anders hingegen in Palästina und im sonstigen Orient mit einem auch im AT dokumentierten polygynen Ehemodell, welches deshalb auch weniger erfolgreich christianisiert wurde, wie man ja heute noch sehen kann. Noch weiter südlich bei indigenen Völkern waren dann ganz andere Bräuche üblich, bis hin zu Matriarchaten, die erst durch christliche Missionare und ihre Wertvorstellungen (teilweise) ersetzt wurden. — Heute werden indigene Völker vor solchem Kulturimperialismus zum Glück geschützt, und zwar gerade dank christlicher Werte.

Letztendlich war und ist die menschliche “Sexualethik” also immer angepasst an die klimatischen Bedingungen der jeweiligen Umgebung. In den eisigen Fjorden Norwegens wirkt ein in Zelten lebender Familien-Klan nach Abrahams Modell absurd, im tiefsten Dschungel am Äquator graben sich keine Paare monatelang in Höhlenbauten ein, um den nicht vorhandenen Winter zu überleben. Dementsprechend war und ggf. sind dann auch soziale Strukturen aufgebaut und davon abgeleitet die kulturellen Werte.

Die Idee, im Besitz der einzig richtigen Gesellschaftsordnung zu sein ist Ausdruck westlicher Überlegenheitsvorstellungen. Diese werden jedoch im 21. Jahrhundert weltweit nicht mehr goutiert. Noch im Spätmittelalter wurden die westlichen Missionare durch das japanische Shogunat rausgeschmissen, weil den Missionaren immer Soldaten folgten, um die Länder zu kolonisieren. Auch die asiatischen Kulturen waren seit Jahrtausenden überwiegend monogam, ganz ohne Hilfe der Westkirchen.

Macht doch mal ne Diskussion mit T. Dietz. Am besten live und auf offener Bühne. Da könnten beide Seiten direkt auf die jeweiligen Argumente eingehen, ohne immer nur übereinander zu reden.

Beste Grüße

Dietz hat mich vor Jahren blockiert in den sozialen Medien ohne Angabe von Gründen. Der Kanal scheint geschlossen zu sein.

Ohne Begründung jemanden sperren, ist natürlich nicht gerade souverän. Wenn jedoch ein Buch kritisch kommentiert wird, dann ist es immer schöner, die Auseinandersetzung direkt auszutragen. Ansonsten verhallen die Kritikpunkte einfach in irgendwelchen Echoräumen. Mit Tobi Feix gäbe es ja noch einen weiteren Autor 😉

Danke. Nun: was öffentlich gesagt wird (Buch, Blog etc), darf auch ohne Rücksprache öffentlich kommentiert werden. Dies habe ich getan. Ich bin immer offen für das direkte Gespräch, welches ich übrigens in den vergangenen Jahren wiederholt versucht habe zu initiieren mit diversen Exponenten, jedes Mal ohne Reaktion. Im Moment denke ich liegt der Ball nicht bei mir.

Dankeschön 🙏🏼

Gerne!

Sehr überzeugend: Der springende Punkt ist, dass ich die Kostbarkeit und den Wert der christlichen Sexualethik für mich persönlich verstehe. Was Jesus und die Apostel lehren, ist gut und befreiend.

Vielen Dank

Gut auf den Punkt gebracht — danke!